EDICIONES MB

1835 East Hallandale Bl. Suite 328

Hallandale Beach, FL, 33009, USA

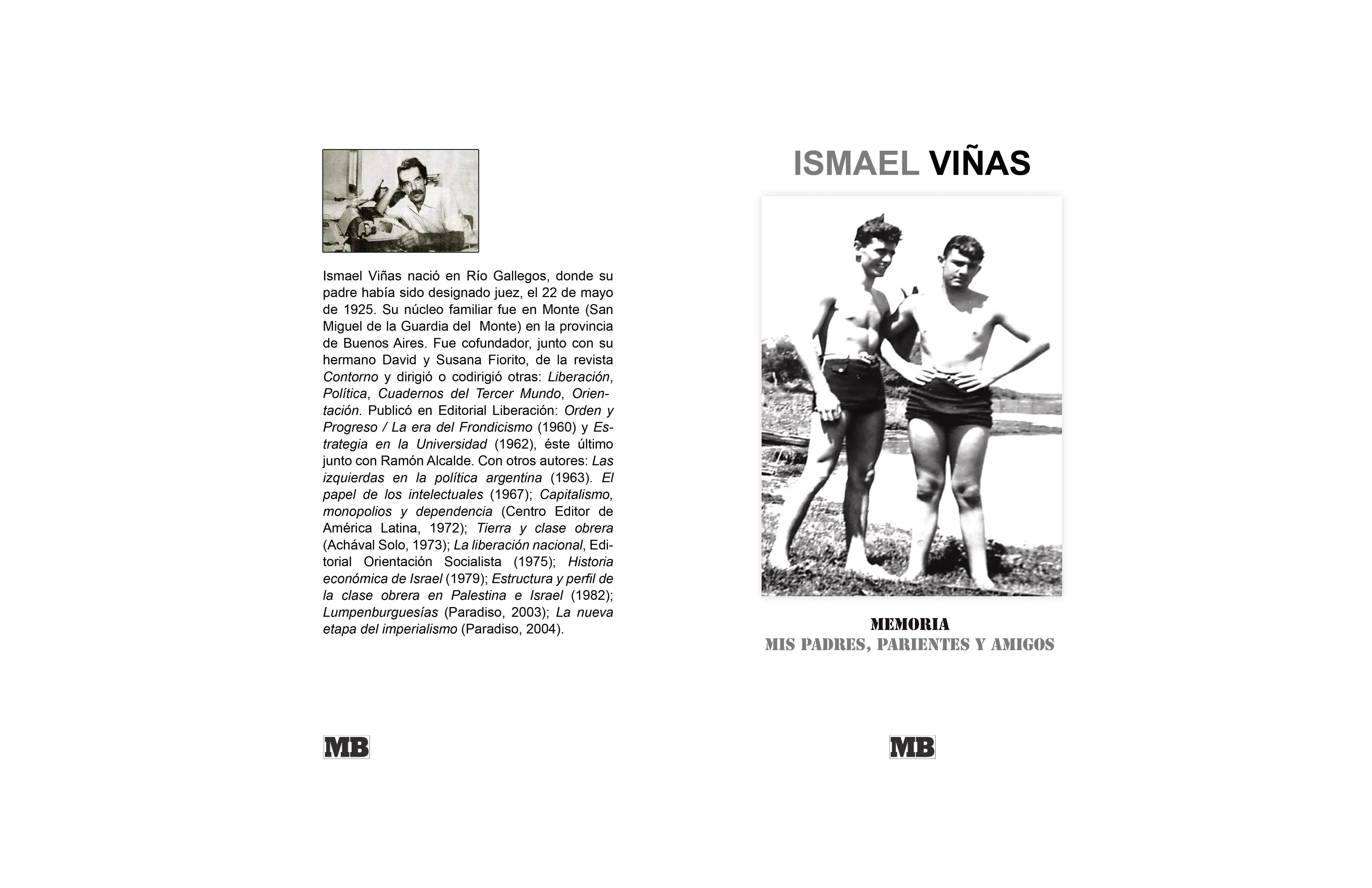

Foto portada del libro:

Ismael Viñas y su hermano David en Monte,

Provincia de Buenos Aires, Argentina. c. 1933

Mi padre escribió un pequeño prólogo a la segun-da edición del libro, “La Patagonia Trágica” de José María Borrero, en el que este periodista, contemporáneode esos crueles sucesos, contó los fusilamientos de los obreros en huelga en los años 1921 y 1922. En ese prólogo dice que ha escrito sus memorias de esos tiempos, que les ha puesto el titulo “¿Porqué fui un mal juez?”, y que nos encomienda a mi hermano David y a mí su publicación. Mi hija Veróni-ca, que vino a visitarme desde España, me contó que hacía poco había leído otra edición del libro, y me preguntó qué había ocurrido con ese escrito de mi padre. Le contesté que por más que habíamos buscado entre los papeles que dejó al morir no encontramos nada, ni siquiera un apunte, y que podía tratarse de una mentira inconsciente, producto tal vez de su enfermedad: mi padre nunca escribió nada de cierta importancia, a pesar de haber dirigido un periódico durante algún tiempo (“Ultima hora”, un diario de la tarde).

Esa conversación me encontró en un momento vacío, en el que acababa de terminar un ensayolargo sobre la globalización y en el que andaba dándole vueltas a la idea de escribir algo sobre mis padres y a la tentación de hacerlo sobre varios personajes que he conocido, desde Frondizi a Alfredo Palacios, al Che Guevara, a Joe Baxter y otros miembros de Tacuara. La conversación con mi hija inclinó la balanza. Bueno, digamos, con algunas excepciones.

(Ismael Pedro Viñas y su mujer Esther Porter)

A cierta altura de nuestra infancia, después del golpe militar de Uriburu, comenzaron en casa a hablar de los años de mis padres en la Patagonia, y de ciertos hechos misteriosos que llamaban “las huelgas”. Parecía que allí, como en el golpe de estado reciente, el enemigo, el traidor, era el ejército, lo que contradecía la opinión mantenida hasta entonces, una época en que papá y mamá nos llevaban a los desfiles y en la que, incluso, visitamos un regimiento comandado por un tal coronel Farrel. “Un gran guitarrero, pero medio bruto”, al decir de mi padre.

El golpe de Uriburu trajo consecuencias personales a mis padres. Volvimos de Mendoza a Buenos Aires, y a papá lo vigilaba la policía. Dos o tres veces le allanaron el estudio, que quedaba en una casa muy vieja de la calle 25 de mayo, con escaleras de mármol y una galería que rodeaba toda la planta baja. Un día, cayó la policía cuando estaba reunida en las oficinas la dirección del Centro de Almaceneros, que atendían papá y sus socios, por sospechas de que se trataba de una reunión conspirativa. El Centro les retiró los poderes y los asuntos que atendían, y poco a poco fueron cercando al estudio económicamente. De tal modo, que papá nos mandó al campo a mamá y a nosotros, después de levantar la casa. Pero eso no mejoró los problemas.

Mi madre quedó al frente de la chacra, y una tía, Elisa, su hermana, vino a vivir con nosotros. Se suponía que el campo ayudaba económicamente a la familia, y que, además, era más barato vivir allí. Mi padre viajaba a menudo, y se quedaba mucho tiempo en Buenos Aires. Pero sufrimos varios robos de animales, y una noche un asalto en toda regla: hombres montados invadieron el cuadrado de aromos que rodeaba la casa, los dormitorios de los peones y los galpones. A los gritos, hicieron algunos disparos. Mi padre estaba de viaje, pero no contaron con mamá: ordenó cerrar puertas y ventanas, se armó con dos wínchester y una escopeta, y desde una ventana que daba al camino interno se tiroteó con los asaltantes. Estos huyeron, pero al otro día quedaban señales de su paso: desconchados en las paredes, causados por algunos balazos; un caballo muerto tirado en el camino. “Deben haber sido los Rojas”, dijo mi madre, refiriéndose a unos vecinos conocidos por ser seguidores del Partido Conservador y con mala fama.

Poco después arrestaron a papá y comenzó el peregrinar de mi madre detrás. Nosotros quedábamos en la casa con Elisa y con el yeide, que había venido también de Buenos Aires.

Cuando soltaron a papá, vino a vivir en el campo durante un tiempo, y en ese marco, se hizo natural hablar de las huelgas de la Patagonia y de la participación de mis padres en ellas. No hablaban en nuestra presencia, o, almenos, creían que nosotros no entendíamos. Mi padre, mi tío Antonio y un par de amigos, hablaban de “eso” cuando se juntaban y, cosa extraña, mamá participaba en las conversaciones, lo que era raro en las mujeres de esa época. Después, advertimos que lo hacía en todas las que tenían que ver con la política, y que los hombres la escuchaban con respeto. Algo similar ocurría con sus hermanas, María y Elisa.

Las referencias que llegamos a entender eran por entonces más bien escasas y confusas: algunos nombres (Varela, Elbio C. Anaya, Viñas Ibarra, Iza, José María Borrero, Ramón Falcón). Algunos de esos nombres eran pronunciados de manera especialmente despectiva, como los de Falcón (“ese sirviente de los Menéndez Behety”), el de Varela, o el de Anaya (que en broma, que comprendíamos cargada de odio, llamaban “Elbio Canaya”)

Otros, con cierto misterio (Iza, el “gobernador” que habría sido asesinado con veneno, según nuestra interpretación). Y un apellido odiado, Menéndez Behety, siempre asociado a su empresa, la Importadora y Exportadora de la Patagonia, que la mujer de uno de los amigos a veces presente en las conversaciones, Pedro Mongilnitzky, llamaba con su pesado humorismo alemán “la explotadora y opresora de la Patagonia”.

Pero he introducido mal a Mongilnitzky, que cruzó por nuestra infancia de igual modo que mi tío Antonio, como un animal mitológico. “Don Pedro” era un ruso grandote y peludo como un oso, medio calvo, con una fuerza gigantesca. Hacía alarde de ella: bajaba, años después, las escaleras de su casa con David y conmigo, uno en cada brazo, sin demostrar el menor esfuerzo. También tomaba ginebra ¡y cómo!: en una temporada que pasó en Buenos Aires, solía venir a buscarnos por las mañanas a mi hermano y a mí, y nos llevaba a pasear con su hija, Olga. En el camino, siempre nos invitaba a tomar chocolate en una lechería cerca de su casa. Para él pedía una taza de té, “grande”, especificaba. Pero David y yo advertimos al poco tiempo que el té era demasiado claro, como la ginebra, y que él se animaba bastante después de beberlo.

Por contraste, era delicado (“como una dama”, decía mi padre, utilizando un viejo calificativo), y con las mujeres se portaba como un dandy centroeuropeo. Sobre todo, con mi madre.

Poco a poco, fuimos reconstruyendo lo que a medias era historia: Pedro había participado en las huelgas de la Patagonia de 1921–22, época en que utilizaba sus conocimientos como ingeniero ruso para trabajar de mecánico. El era quien enteró a mi madre de porqué estaban presos los huelguistas. Según nos contó mi padre mucho después, cuando mamá fue a visitar a los presos en la comisaría se levantó uno de ellos, la saludó en ruso, le besó la mano al más ceremonioso modo europeo, y le contó la “verdad”. Que ellos no eran delincuentes, sino trabajadores que se habían organizado para luchar contra la explotación, y que por eso los habían detenido. Así comenzó a ingerirse mi padre en la huelga: ordenó la libertad de los presos, y como el jefe de policía (Ramón Falcón) no acatara su disposición, organizó un grupo, lo hizo jurar como auxiliares y entró en la comisaría revólver en mano, liberando a los detenidos.

Hace poco, aquí, en Miami, he leído por primera vez “La Patagonia rebelde”, de Osvaldo Bayer, que un amigo me trajo con la certeza de yo estaba citado en el “Índice de nombres”. No era yo por supuesto, sino mi padre, Ismael P. Viñas. “El juez doctor Viñas”, alrededor de él y de Borrero se nuclean “todos los miembros de la Unión Cívica Radical”, dice en el texto. En cambio, de Mongilnitzky, de mi madre, y de otros amigos suyos apenas cita los nombres o no los cita en absoluto. Mongilnitzky figura entre los pequeños dirigentes que rodean a los héroes de su relato, designándolo como “polaco, mecánico”, mi madre ni siquiera es mencionada. Sin embargo, cuando murió, los obreros de la Patagonia que quedaban vivos la trajeron una placa de bronce en la que estaba escrito: “A la compañera Esther…”.

Bayer estigmatiza la “alianza de clases” que, según afirma, mi padre y Borrero quisieron imponer a los obreros, para “manipularlos”, desde una perspectiva pequeñoburguesa.

Habría mucho que decir sobre las alianzas de clase, repitiendo a los clásicos de izquierda, y agregando observaciones de la historia. En la Patagonia, y en las huelgas de los años 20, tales alianzas se dieron naturalmente. La feroz explotación de los obreros por los grandes latifundistas dueños a la vez de extensas tierras en la Argentina y Chile, de los almacenes mayoristas y de los trasportes marítimos que unían la zona con el mundo, se asociaba con la más implacable y desigual competencia con los estancieros medianos y chicos. Mediante créditos usurarios, venta a altos precios de bienes imprescindibles (desde el azúcar hasta aperos de labranza), costos de pasajes, compra a precios de especulación de la lana y de otras escasas producciones, estrangulaban a los estancieros menores y los perseguían judicialmente hasta despojarlos de sus tierras. Para sustituirlos por testaferros, los famosos “palos blancos” de la Patagonia. El odio común llevó a las alianzas entre los obreros y esa especie de capas medias locales y con sus representantes en las ciudades de la zona: los abogados, los periodistas independientes como Borrero.

Fueron los grandes terratenientes y sus aliados que firmaron a regañadientes los compromisos que pusieron fin a la huelga de 1921, los que no cumplieron después, y los que apoyaron a los oficiales del ejército (dirigido por Varela, Anaya, Viñas Ibarra) cuando regresaron en 1922, dispuestos a fusilar a los peones que habían ido nuevamente a la lucha. Los estancieros menores, obligados igualmente a firmar por el poder de la primera huelga, cumplieron en cambio casi todo lo acordado, y varios de ellos apoyaron a los obreros en los dos movimientos. La alianza de clases fue, pues, mucho más natural de lo que Bayer sostiene, y no se trató de ninguna conspiración de la burguesía menor y de sus representantes. Es cierto que eran y se comportaron como pequeñoburgueses, que se asustaron del sesgo que tomó la represión en la segunda huelga, y eso es también natural: tenían mucho más que ganar que los obreros si guardaban las “buenas maneras”, y más que perder además de la vida si se comportaban como rebeldes. El hecho de que muchos de ellos la hayan acompañado, muestra, sin embargo, cómo eran conscientes de que su verdadero enemigo estaba en los muy ricos, entre los verdaderos dueños de la Patagonia. “Los dueños de la tierra”, según la novela de mi hermano David.

Como no es mi propósito contar aquí la historia de las huelgas, pero tengo que tener en cuenta que son muchos más los que desconocen de que se trató, que los que lo conocen, siento que es imprescindible anotar algunos puntos.

Las huelgas se realizaron en los veranos de 1920-1921, en pleno entusiasmo entre los obreros por el éxito de la revolución rusa, y en pleno temor pánico de la burguesía. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el comportamiento de los pequeñoburgueses es mucho más valiente de lo que supondrían otras condiciones. Los reclamos de los obreros eran por cuestiones básicas, elementales, que hoy forman parte de la legislación de todos los países civilizados. Para dar una idea, tomemos algunos de los reclamos: Que no se hiciera “dentro de lo posible” hacer dormir a más de tres hombres por habitación; que la luz “de la sala común” y el “fuego en invierno” (20 grados centígrados bajo cero no son raros en la Patagonia) fueran provistos por el empleador; además, un paquete de velas mensual; poner un botiquín con instrucciones en castellano en cada estancia; un día por semana de descanso para los carreteros; y así de seguido, todo en el plano de las reivindicaciones sindicales, a pesar de que los dirigentes eran, más o menos confusamente, anarquistas.

El presidente Yrigoyen mandó tropas a cargo del coronel Varela a “imponer el orden” y la huelga terminó con un acuerdo entre obreros y patrones propiciado por el ejército, en el que se accedía a la mayoría de las demandas. Pero no sólo los grandes estancieros desconocieron el acuerdo sino que los jefes militares que habían intervenido en él fueron objeto de una furiosa campaña en la que se les acusó de traidores y de cobardes: los periódicos se vieron llenos de cartas de indignados lectores que los acusaban de haber cedido ante “extremistas extranjeros”, sus editoriales reflejaban esa acusación y centenares de cartas insultantes acompañadas con plumas de gallina fueron enviadas a Varela y a sus subalternos.

De tal modo, cuando estalló la segunda huelga y las tropas llegaron de nuevo a Santa Cruz, los oficiales estaban decididos a proceder de modo muy diverso: los obreros, engañados por lo que había ocurrido en la ocasión anterior, se rindieron al ejército, pero los militares obraron de modo muy diferente: procedieron a fusilarlos sin contemplaciones.

Según cálculos de mi padre, confirmados por otros, el ejército fusiló a alrededor de 1.500 obreros, que se rindieron creyendo que se iba a transar, como en la primera huelga. La historia de Mongilnitzky, entre la época en que fue detenido y salvó su vida porque fue internado en un barco de la armada, y los diez años siguientes no la conozco (cómo se salvó, cómo volvió al trabajo). Después, se casó con la hija de un pequeño estanciero alemán, Heidi, tuvo una única hija, y convirtió esa estancia en un modelo: instaló riego, plantó frutales, y competía con los Menéndez en las exposiciones rurales de la zona. Murió, diría, en su ley: en un accidente ferroviario. Estaba en el comedor, y la punta de la mesa se le clavó en el estómago; fuerte como era, no dio importancia al golpe, y se puso de inmediato a salvar a gente atrapada entre los despojos del tren. Sufrió un derrame interno.

Leyendo el libro de Bayer, noté algo curioso; a pesar de que proclama el carácter pequeñoburgués de mi padre, radical de los que “traicionaron la segunda huelga”, utiliza fotografías que en algunos casos le pertenecieron. Probablemente se las hizo llegar Susana Fiorito (contra la que también polemiza, debido a su folleto, anterior, sobre las huelgas), a través de Elena Rodríguez, una amiga nuestra de aquella época, a quien cita en el agradecimiento. En una de esas fotografías aparece escrito con la letra de mi padre: “Auto del Tte. Cnel. Varela cruzando el Río Meseta. Lago Argentino”; y en otra, en mayúsculas, “R. Outerelo (uno de los jefes huelguistas, marcado con una cruz manuscrita) en gira de propaganda para plantear la huelga de campo de octubre de 1921”. Lo que no hace Bayer es citar el origen de las fotografías.

Papá tenía otras fotos: de los desenterramientos hechos por él en las fosas comunes en las que enterraron a los obreros fusilados. Y algunas historias propias: la de los oficiales de la marina de guerra tirando al blanco contra las cabezas de los obreros enterrados vivos en las playas; la de la respuesta que le dio el presidente Yrigoyen cuando él le reclamó contra la acción del ejército: “No es posible arremeter contra uno de los pilares de la sociedad, doctor”. También otra, que me contó poco antes de morir: según él, los obreros le ofrecieron que encabezara el movimiento, y avanzar hacia el norte para tomar la ciudad de Bahía Blanca, la única importante en ese entonces en el sur.

La memoria de las huelgas de la Patagonia está destinada a prolongarse, casi tanto como la de la Semana Trágica y más que otras ocurridas también durante el gobierno de Yrigoyen y reprimidas con igual ferocidad. Hasta en la literatura de entretenimiento: en el libro “Patagonia” de Bruce Chatwin, que en el momento de escribir estas líneas está de moda en la Argentina, se recuerda, entre frivolidades, los sucesos de la Patagonia, y en medio de un relato totalmente fantasioso, reaccionario y poblado de incomprensiones, se menciona “al otro extremista (junto con Borrero) el juez Viñas”. Sólo se anota: “hombre movido en forma exclusiva por fines de venganza personal”. ¿Contra quién se supone que quería vengarse mi padre? Y, además, extremista. ¡Vaya!

Con los años, mi cambio de pensamiento de pequeñoburgués nacionalista y democrático a hombre de izquierda, las lecturas y el rumiar esos y otros recuerdos, fui formándome una imagen de Yrigoyen que difería bastante de la que tenía mi padre (al menos en forma consciente y externa). Lo fui viendo cada vez más como un representante de la burguesía latifundista con intereses diferentes de la llamada oligarquía ganadera (un criador, no un “invernador”, en la jerga local, con campos en zonas relativamente marginales), y como expresión de las capas medias inmigrantes. Por eso, no vaciló en derramar sangre obrera cuando esos obreros se sublevaron contra el orden establecido, y en sus propias rebeliones contra ese orden buscó participar, no excluir. Fue así que, después de la revolución del 90, en las que él dirigió o codirigió, retrocedió ante la posibilidad de enfrentamientos armados reales, y sus revoluciones fueron más bien gestos morales, que terminaban con la rendición. Algo similar, aunque a la inversa, ocurrió cuando el ejército lo desalojó del gobierno: se rindió sin luchar. El problema de si dio órdenes o no las dio en las represiones, me parece secundario: hay muchas maneras de ordenar, aun implícitamente.

También me sirvió para entender a Perón: aunque alentó la lucha guerrillera de Montoneros desde el exilio, dicha lucha consistió más bien en terrorismo individual; y más tarde, desde el gobierno, eligió a sus adversarios de ultraderecha como a sus fieles y repudió a los guerrilleros. Antes, frente al alzamiento militar quelo desalojó de la casa presidencial se negó a armar a los obreros. ¿Se podía esperar acaso otra cosa de él?

Las consecuencias para mi padre de su actuación en las huelgas de la Patagonia están marcadas por las contradicciones que fueron una constante en su vida: le iniciaron juicio político por su actuación como juez de Santa Cruz y Río Gallegos, y quienes formularon los cargos y pusieron en marcha los procedimientos fueron sus propios compañeros de la Unión Cívica Radical (“correligionarios” se decía en la jerga partidaria). La acusación se basaba en su “excesiva amistad y familiaridad con los obreros”. El juicio terminó en la nada, pero lo singular es que, a pesar de eso y de las negativas que recibiera de Yrigoyen, mi padre continuara en la UCR. Toda su vida.

Altos y bajos constantes, ese parecía ser el signo de la vida de mis padres. De juez letrado en los entonces territorios de Santa Cruz y Tierra del Fuego (la segunda autoridad en los dos lugares, después de los gobernadores), a abogado particular allí mismo, donde fue uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, a pesar de todos los problemas que había tenido con ésta. Allí nací yo, hijo natural “reconocido por subsiguiente matrimonio”, según dice en mi partida de nacimiento, pues mis padres se mantuvieron como amantes hasta ese momento, supongo, porque no me consta, que con bastante escándalo en esa sociedad provinciana y donde todos se conocían, ya que estaba muy poco poblada.

Hacia 1926 se trasladaron a la ciudad de Buenos Aires, donde compraron casa en el barrio de Paternal. Allí nació David.

En esa época murió mi abuela paterna, Dominga Macció, argentina de un par de generaciones (mi bisabuela murió en la epidemia de fiebre amarilla, pero a mi tatarabuela, la Nonna, como todos la llamaban, la conocí, y ella era la que había inmigrado, de los alrededores de Génova). Mi bisabuelo por esa rama había sido soldado de Garibaldi, italiano por lo tanto, y había acompañado a don José en sus correrías por Sudamérica. Cómo recaló en Monte lo ignoro. También como llegó a casarse con la hija de esafamilia gringa, que se había enriquecido con un almacén de ramos generales, y comprándole tierras a los soldados que participaron en dos “conquistas del desierto”: la de Juan Manuel de Rosas, que tenía en esa zona su estancia de los Cerrillos, y la del general Roca.

De allí heredó mi padre una chacra a unos cinco kilómetros de la estación del ferrocarril (“a una legua”, al decir del lugar), bastante grande (unas 70 hectáreas), que en la tranquera de entrada tenía un cartel con un nombre: “La Nonna”, por la tatarabuela genovesa; una quinta en el pueblo de Monte (San Miguel de la Guardia del Monte es el nombre completo) que llamaban Quinta de la Cruz, porque tenía en una esquina una gran cruz de madera, recuerdo, según decían, de una misión que había habido muchos años antes; y una participación en otros inmuebles –más algún dinero, supongo–. Mi padre vendió rápidamente todo, menos la chacra, que se trasformó en el lugar preferido de nuestras vacaciones de verano.

1930 marca un hito en la Argentina: la crisis, que golpeó duramente el sistema establecido de venta de materias primas y compra en el exterior de productos manufacturados; la consiguiente despoblación del campo y la emigración hacia las ciudades de gente desesperada en busca de trabajo, y que daría lugar a la formación de las Villas Miseria; el primer golpe militar de la historia local, que destituyó al gobierno de Yrigoyen y trató de instaurar un modelo más o menos fascista, pero que desembocó enelecciones fraudulentas que dieron lugar a la presidencia del general Justo y después a las de OrtizCastillo. Y al proteccionismo de hecho creado por la crisis, lo que alentó el establecimiento de una industria liviana que cambió la fisonomía de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires y, en menor medida, de otras, como Rosario y Córdoba, pero también de una agricultura dirigida a la producción de bebidas y alimentos (el aceite comestible, el arroz, los vinos), lo que cambió a su vez el campo, o algunas zonas de éste.

Cuando mi padre volvió de la cárcel donde lo habían detenido por ser dirigente de la Unión Cívica Radical, advertimos David y yo que usaba barba. ¿Por qué no lo habíamos advertido antes? No sé. Era el mismo que se había ido. A ella y a su figura se refirió el poeta Alfredo Bufano, en unos versos que guardamos durante muchos años, y que ahora creo recordar de memoria:

Canto a Viñas y a su cara

*mezcla de Alonso Quijano, *

de Ruy Díaz y de Mañara.

Canto también a su rara

benvenutesca figura,

a su española apostura

y tumultuoso ademán,

y a la sonrisa de pan

que brilla en su barba oscura.

Lo del “tumultuoso ademán” era por el modo de su oratoria: muchos años después de escritos esos versos, cuando ya estaba muerto, mi hice amigo del dueño de una carnicería en la ruta 3, cerca de Cañuelas, y allí recordaban cuando había pasado en una caravana de proselitismo y algunas de sus frases: —“Cuando los chimangos revolotean/ señal que hay osamenta en el pajonal”. Singularmente (o, tal vez, característicamente) no se acordaban de en qué contexto había dicho esa frase.

Y también de su valor físico: aparentemente, el mitin había sido interrumpido por un grupo de provocadores, y mi padre encabezó a quienes los expulsaron por la fuerza.

Años después de ese pequeño acto de campo, siendo yo un adolescente, asistí a hechos similares, pero en escala mucho mayor. Se trataba de una reunión proselitista en la zona de Retiro: mi padre había hablado entre los oradores preliminares, y le tocaba la palabra al candidato a presidente de la república, cuando un grupo bastante unmeroso de provocadores intentó disolver la manifestación: mi padre, al frente de un puñado de seguidores avanzó hacia ellos, y sacó de entre su ropa un cuchillo de mango de plata, mientras su guardaespaldas, un tal Alejandro, armado de igual modo, me empujaba detrás de él. El grupo de asaltantes se abrió en un semicírculo despavorido, y huyó.

Me parece que estoy dando una imagen de mi padre medio similar a un guapo de los suburbios, o a lo Juan Moreira, pero era todo lo contrario: elegante, buen mozo, refinado, un gran conversador –al punto de convertirse en el eje de las reuniones–, dispuesto siempre a hacer bromas a costa de sí mismo. Pero que era un guapo, lo era, de un enorme valor físico, y dispuesto siempre a demostrarlo: recuerdo que lo acompañé, siendo un adolescente, a una gira política por el norte de Santa Fe (lo que llamaban el Chaco Santafecino), y que allí se produjo una pelea en la que un hombre, armado con un tridente para levantar pasto (una “horquilla”) hirió gravemente a otro. Mi padre lo desarmó, lo dominó a puñetazos, y luego cargó al herido y lo llevó en automóvil durante tres largas horas hasta el hospital más cercano. Se preocupó de acomodarlo, de notificar a sus parientes, de consolarlos.

No me resultó pues extraño cuando me contaron que bajo la segunda presidencia de Yrigoyen fue el encargado de llevar a los indígenas de Jujuy los títulos de propiedad por los que se les reconocía ser los dueños privados de las tierras de las que habían sido despojados y que por su cuenta inició gestiones similares en los entonces territorios del Chaco y Formosa. Y que allí, para probar que era un macho y cuánto valía su palabra ante los indígenas, cruzó el río Pilcomayo agarrado de la cola de un caballo.

Macho, machista, y provocador. Del poema de Bufano se desprende que usaba barba, y en efecto era así: una cuidada barba negra y recortada, que en esa época en que era poco habitual, funcionaba como una provocación: no perdonaba ni una. Recuerdo que en una ocasión estábamos parados en una esquina de la avenida Callao, y pasó una “vuaturete” de las que entonces estaban de moda: los pasajeros de atrás iban a cielo descubierto. Pues bien, uno de ellos gritó al pasar: “¡Chivo, mee!”, con tan mala suerte que en esos momentos el vigilante que había en ese entonces en lugar de los actuales semáforos detuvo el tráfico. Mi dulce papito, ni corto ni perezoso, se acercó rápidamente al automóvil, le bajó el saco hasta la cintura a quien lo había ofendido, y lo cacheteó ferozmente, al tiempo que le decía: “¡Porqué no te acordaste de que tu madre es una oveja!...”. Podría contar varias escenas semejantes.

Un guapo, pero de guantes de cabritilla, perfumado, siempre vestido atildadamente. Pleno de admiración por Jorge Newbery, a cuya patota, según decía, había pertenecido. Blanco, extremadamente blanco, totalmente lampiño salvo la pelambrera del pecho; y un pelo sedoso, completamente lacio: lo sacudía, y le caía sobre la frente; lo volvía a sacudir, y se le aplastaba sobre la cabeza. Era lo que más envidiaba de él. Ahora, lo envidio por otras cosas, como su facilidad para hacer amigos entre poetas y pintores. Ni alto ni bajo –más bien alto para su época– pues medía un metro setenta y dos. Mi madre, en cambio, era altísima para las medidas de entonces: igual que él; recuerdo que bromeaban sobre eso.

¿Habrá influido el clima vivido en su infancia en el carácter de mi padre? ...supongo que sí. El abuelo Viñas también era hombre de armas tomar, y mi tío Antonio (un gigante) fue conocido por su genio explosivo, que lo llevó a matar a un comisario de policía en Bariloche por una discusión de juego. Lo sé por experiencia: David y yo heredamos la disposición de papá a arreglar las diferencias a puñetazos, aunque sin duda, más allá de lo adquirido, existen rasgos del temperamento: mi hermano es más dado que yo a repartir trompadas.

Pero la tierra de Monte era de hombres bravos, sin duda. De eso queda un recuerdo en estos versos compadrones, que no sé si las generaciones actuales conocen:

Señores, yo soy de Monte

donde llueve y no gotea.

A mí no me asustan sombras

ni bultos que se menean.

Jactancioso, ¿no? Me contaron que en una ocasión el abuelo Viñas, que estaba en el atrio de la iglesia junto a la gente que esperaba para entrar a la Misa del Gallo, baleó las patas del caballo que montaba un hombre que, borracho, había ingresado al lugar y asustaba a la pequeña multitud.

Por el costado de su padre, el mío era descendiente de españoles: el abuelo Viñas había nacido en Andalucía, en la serranía de Ronda, valle de Atajate, pueblo de Benadalid. Había llegado, según contaba, a los catorce años, siguiendo al bisabuelo, que a su vez lo hizo con un compañero de la logia masónica para matar al autor intelectual del asesinato de Juan Prim, el general que había dominado la política española por algún tiempo. Sortearon entre ellos, y la moneda favoreció a su compañero, que cumplió matando al designado en un duelo. El bisabuelo, Antonio Salvador, eligió quedarse en América, lo que entonces no era una mala elección, dadas las hambrunas que se padecían en España. Allá había sido caballista, nombre con el que se distinguía a los comerciantes que hacían contrabando al Gibraltar inglés. Se quedó, y llamó a su hijo y a gran parte de su familia.

Contaba mi padre que él era un hombre progresista para su época, mientras que Antonio Jesús (su hijo, mi abuelo) era un reaccionario de tomo y lomo: católico ymonárquico. Cuando Antonio J. casó con Dominga Macció, y adquirió la casona que había sido de Vicente González, el “Carancho de Monte”, administrador de Rosas, fue llevando a su padre y a gran parte de la familia al pueblo. Según mi padre, el bisabuelo no se lo agradeció demasiado: se hizo amigo con el padre de mi abuela, Macció, el garibaldino, y los dos se iban de copas juntos. Cuando volvían, le paseaban la vereda a Antonio J., cantando, agarrados del bracete, himnos garibaldinos y republicanos españoles. La Marcha de Riego, recordaba mi padre.

Era una casona enorme (lo es todavía, puesto que subsiste, en manos de un sobrino segundo, Enrique Petracchi, juez de la Corte Suprema), con galerías que daban al jardín interno. Aljibe, magnolias, higüeras, y muchas otras plantas. Allí nacieron mi padre y sus seis hermanos. Él era el tercero, después de dos mujeres: María Antonia y María Soledad. El jardín ocupaba casi toda la manzana, y daba en el fondo por la calle de atrás. Mi padre me contó que, jovencito, se sentaba en la galería para tirarle a los benteveos que venían a comerse los higos.

Siempre fue un misterio porque le habían puesto el nombre de Ismael, tanto más cuanto había un hijo anterior, que murió muy niño, al que llamaron de igual modo. Corría en la familia una historia, según la cual la abuela Dominga, que era una lectora voraz, lo había tomado de la novela “Ismael”, de Acevedo Díaz, el escritor uruguayo; pero mi hermano descubrió que se había publicado después del nacimiento de papá. De modo que permanecerá en el misterio porqué él y yo (y su hermano muerto) nosllamamos Ismael. Que quiere decir, aunque ninguno de ellos lo supiera, “escucha a dios”. En hebreo, claro.

Y si mi padre tenía un nombre de origen misterioso, mi mamá llevaba, en cambio, un apellido inventado: la familia se llamaba Polinsky, pero mi abuelo materno lo cambió por Porter al declararlo en inmigración; según se decía, porque un primo de él, que había llegado a Estados Unidos, se había puesto tal apellido. De modo que mamá se llamaba Esther Porter. Judíos de Ucrania.

Eran cuatro hermanas; Ana, María, Elisa y mamá. La menor, que había llegado de cuatro o cinco años, no recordaba nada de su país natal –o al menos no hacía referencias a sus recuerdos– y parecía una española, con su tez color olivácea, pelo negro ondulado, peinado en bandas, ojos negros y cara redonda, de pómulos alzados y nariz ligeramente respingada, según figura en un cuadro de Emilia Bertolé, que aún conservo. Curiosamente, David se parece más a ella que yo, que tengo el corte de cara de los Viñas. Y digo curiosamente, porque él dice –con cierta razón– que yo elegí a mamá y él a nuestro padre; debe ser sobre todo porque me casé con una judía, Ruby, y porque elegí a Israel para mi exilio cuando la dictadura nos hizo dejar el país, mientras él eligió España.

Pero vuelvo a mamá: ella no le iba en saga a Ismael P. en cuanto a valor físico, como ya conté en el episodio del asalto a la chacra. Pero tengo otros recuerdos: de niñito, me había llevado a tomar té en Harrod’s. Iba yo muy mono, con un trajecito escocés, con falda y todo, que debía estar de moda por aquellos tiempos. Pues bien, a la salida de la confitería, un hombre alto y morocho, apostado en la puerta, no tuvo mejor idea que explotar con un despectivo: “Véanlo, vestido de mariquita, con pollera” (faldas, para los no argentinos). No lo hubiera dicho: mamita, mi mamita, le arreó tantos sopapos que el hombre cayó de rodillas, para huir después despavorido.

Bastantes más: como el de cuando fue a despedir al capataz de la chacra revólver en mano… pero no voy a seguir con este tipo de memorias, porque pareciera que soy hijo de un par de guerreros. Y no es para tanto: también eran dos esposos, que se amaban, a pesar del salvajismo donjuanesco de mi padre, que me dijo una vez, riéndose –cuando él era ya viudo y yo un hombre– aquella frase: —¿Y qué querés hijo?: Toda frazada con agujero es poncho.

Claro: eso daba lugar a discusiones y peleas, pero todas parecían resolverse, como quien dice, “debajo de las sábanas” (o arriba ¿quién sabe?). Hasta que un día, vaya a saber porqué, mi madre explotó, y echó a mi padre de casa… Sin embargo, también esa pelea duró sólo unos días, y hubo reconciliación. Después, después mamá enfermó y murió…

Mi padre me contó, pasado un tiempo, que cuando estaba gravemente enferma, un día lo llamó y le dijo:Ismael…tengo que hacerte una confesión, y que él pensó: bueno, me dirá…que alguna vez me pagó con la misma moneda, y que me puso los cuernos... ¿Qué voy a hacer sino perdonarla?. Pero no: lo que quería decirle era que en algún momento había odiado a mi abuela Dominga, pues ésta la rechazaba por ser judía. Papá la comprendió.

Y debe haber sido todo cierto, pues nosotros (David y yo) entramos a la casa de Antonio J. en Monte sólo después que hubo muerto mi abuela. Y supongo que también mamá, aunque no nos habló nunca de eso. La verdad, conocida por David y yo más a medias que enteramente, es que la relación entre una judía y un “goy” (un no judío) no debió ser vista con buenos ojos por ninguna de las dos familias, pero mi nacimiento debe haber apaciguado los problemas, salvo con doña Dominga probablemente. Las hermanas de mi madre siempre nos acogieron con cariño, y los hermanos y hermanas de mi padre también. Mi tía María Antonia había heredado una chacra al lado de la nuestra, y su marido, Santiago Rañó, era el médico de todos nosotros. Como veraneábamos en fechas parecidas, íbamos a pie a visitarlos David y yo, atravesando el alambrado que separaba los campos y un nutrido bosque de acacias blancas que había en la chacra de mis tíos. Bosque misterioso, lleno de sombras, que nosotros fingíamos que estaba poblado de fantasmas.

No recuerdo haber recibido muchos besos de niño, ni de mi padre ni de mamá, pero sí que eran muy cariñosos. Nunca, jamás, nos pegaron, ni siquiera una nalgada y eso que creo que a menudo la merecíamos.

Bueno….sí, una vez papá me dio un bife: fuecuando mamá lo había echado de casa, y él había venido a visitarnos. Recuerdo: papá estaba sentado, y yo me arrodillé a su lado y le dije: “Nunca me pegarás ¿no es cierto?”. Y papá dijo: “Si”. Y me arrimó una bofetada. No muy fuerte. No lloré. Quedé estupefacto.

Los dos tenían un especial atractivo para los niños. Papá los solía tratar de usted, con lo que parecía conquistarlos. Y mi madre era muy cariñosa: me cuentan mis primas que las invitaba a casa, y les daba caramelos. No sé porqué se acuerdan de ese detalle. Se conocieron, según me contó mi padre, porque ella pasaba todos los días en dirección a su trabajo (un empleo en Harrod’s) frente a la ventana del estudio de abogados que él tenía con los Cordero Pizarro. Se miraban…y así empezó todo. Él le llevaba alrededor de quince años. Mamá tendría…bueno, para las huelgas de la Patagonia, años 2122, ya estaba allí. Yo nací en 1925.

Lo anterior sería un buen fin ¿no es cierto? Pero quiero terminar con otro: hablé del sentido del humor de mi padre, capaz incluso de reírse de sí mismo. Pues bien, me contó que cuando estuvo en la intervención a la provincia de Mendoza, como Director General de Escuelas (que equivalía a ministro de Educación), había allí un ordenanza gallego, y que alguien le alcanzó un expediente diciendo: “Archivo de la Dirección General de Escuelas”. Y el hombre se lo llevó a él personalmente. ¿Recuerdan que tenía barba?

No sé qué tipo de educación hubiéramos tenido en caso de compartir nuestros padres con una o más hermanas. Pero éramos sólo dos varones, y recibimos una educación mezclada de las más modernas teorías de aquel entonces, con una marcada dosis de no sé bien como llamarlo: Machismo… aguante varonil… educación espartana… Aprendí a nadar por el método más simple que podría encontrarse: a los cinco años o algo así, mamá Esther me empujó simplemente a una pileta. Dijo: “Al agua pato”, y me empujó por el culo. Y allí caí yo, escupiendo agua y chapoteando. En la parte baja, claro.

Y en una ocasión cuando regresé a casa con bultos en la cara producidos en una pelea en el colegio, se limitaron a mirarse entre ellos y a preguntarme: “¿Cómo quedó el otro?”. Al responderles que eran dos, asintieron y preguntaron: “¡Aja! ¿Cómo te fue?”. Nada de “¡Pobre chiquito!” o algo semejante. Y en otra, cuando tendría uno siete años, pasando en ruta a la chacra por el cementerio, y de noche, detuvieron el coche, dijeron: “Vamos a echar una mirada”, y bajaron acompañándonos a visitar el panteón de la familia, atravesando medio camposanto. Sin tomarnos de las manos. “Los muertos son inofensivos”, se limitó a decir mi padre. Yo no las tenía todas conmigo, pero me tragué el miedo. Debo aclarar que cuando digo “coche” me refiero a coche a caballos, porque mis padres eran una mezcla de progresismo y de resistencia a los hechos más elementales del progreso: por ejemplo, aplicaban métodos modernos de educación, en la chacra había servicio de gas a carburo (no llegaba el tendido eléctrico, está claro), leían las novelas más al día, pero no teníamos automóvil y ninguno de los dos aprendió jamás a manejar.

Algo de eso heredamos David y yo.

No sé porqué, mis padres vendieron la casa que alguna vez tuvieron en la ciudad de Buenos Aires, y adquirieron la costumbre de que, cuando llegaba el verano nos mudábamos con todos los muebles a la chacra. Era de ver la caravana de carros que nos llevaba de la estación del ferrocarril a la casa de campo, y como nos instalábamos en la casa semivacía hasta el invierno siguiente. Bueno, hasta el comienzo de las clases. Sólo el escritorio y su biblioteca permanecían allí. El resultado para mí es que recuerdo sólo algunos rasgos de los lugares donde vivimos en la ciudad, y que, en cambio, podría reconstruir la casa del campo en sus menores detalles. La casa, sus alrededores, todo el campo.

Fue allí donde adquirí el hábito de la lectura, durante las largas siestas en las que saqueaba la biblioteca. Y digo saqueaba, porque leí, a mis cortos años, desde “Tarzán” (uno de los “héroes” de las historietas de aquel tiempo, pero en sus libros) hasta una colección llamada “El jardín del pecado”, que era una selección de cuentos, trozos de novelas y poesías eróticas –no pornográficas, subrayo– de autores famosos o conocidos. De Samaniego a Colette. En esa biblioteca (“El jardín…” incluido) expandí mis conocimientos literarios más allá de lo habitual… y también aprendí otras cosas menos espirituales. Más manuales, diría.

Pero advierto que, de modo inconsciente, me he ido deslizando hacia cierto narcisismo, y comenzado a hablar de mí en lugar de hacerlo de mis padres. Releo, pues, lo escrito, y decido dejarlo sin embargo: reviste de más veracidad lo que estoy contando.

Hablar de narcisismo me permite enganchar de nuevo con mi padre, que, no es por atacarlo, padecía bastante de ese lado: su donjuanismo estaba marcado por tal… ¿estigma? (bueno, la palabra es fuerte, pero creo que la merecía). Y tengo un recuerdo de niño que, en mi opinión, lo señala: era un buen jinete, y tenía caballos de gran alzada y veloz galope. Su favorito, un alazán “puro por cruza” –según decían– era un gran caballo, fino, de gran porte. Nosotros, como chicos, teníamos petisos: yo, Falucho, un zaino oscuro, y David, Chilena, una zaina colorada. Tendríamos siete y cinco años, más o menos. Y nos sentíamos muy orgullosos de acompañar a nuestro padre en cabalgatas. Pues ¿qué creen que se le ocurrió un día? Nos desafió a correr, con lo que nos humilló, pues su alazán saló a los trancazos dejándonos en medios del polvo, tristes y abandonados. Siempre pensé que se trataba de una muestra de narcisismo del viejo. Dos niños, y montados en petisos…

Y como he estado escribiendo por asociación de ideas, se me ocurre ahora recordar que mamá era tan buena de a caballo como Ismael P. Tenía un caballo zaino oscuro que se llamaba Comandante, y montaba en él como una jineta cabal. A lo paisano. Con rebenque corto, recado y riendas adornadas con virolas de plata. Bueno: de paisano rico, por la plata. Cierro los ojos y la veo regresar de una galopada, el Comandante cubierto de espuma, y ella montada con el rebenque apoyado de punta sobre el recado.

Escudriño en mi memoria: mis primeros recuerdos son de la ciudad de Mendoza y sus alrededores, adonde fue la familia porque mi padre había sido designado miembro de la intervención. Vivíamos en una casa grande, con patio, piezas alineadas sobre él, y con una entrada doble al costado, una de cuyas puertas daba a una sala larga, quizás era un garaje, pero se usaba como sala de esgrima. U n día oí ruidos, y fui a mirar: ¡que susto! Papá estaba batiéndose con otra persona… Yo creí que era en serio. Grité. Y mamá me sacó de allí, abrazado.

El comedor daba sobre la calle.

Una noche hubo un temblor, pero solamente recuerdo los gritos de las mujeres: cocinera, mucamas, la mujer del chofer. Al otro día, había un pedazo del cielo raso caído en nuestro dormitorio.

Enfrente de casa (¿era así?) quedaba el colegio Patricias Mendocinas, y mi hermano y yo íbamos allí al jardín de infantes. Nos echaron, por pellizcarles el trasero a las niñitas, nuestras compañeras. Después volvieron a admitirnos. ¿Sería porque papá era el Director General de Escuelas? No me acuerdo que pidiéramos perdón.

También recuerdo paseos al Cerro de la Gloria. Íbamos en el auto, y nos acompañaba una morocha de uni

forme, tetuda, que nos mimaba mucho. Había acequias en las calles, y creo recordar que una vez corría vino por ellas. ¿Vino? ¿O lo he soñado?

Volvimos, cuando ya era mayorcito. Pero sólo me acuerdo de que conocí en una fiesta a las hermanas Legrand; chiquitas, pero ya famosas. La noche del temblor, mamá nos sacó al patio, y nos puso las manos en los hombros. Dijo, bajito: “No se asusten”.

Antes de que la familia viajara a Mendoza tengo escasos o ningún recuerdo. Vagamente una casa cerca de un parque, y que íbamos a éste a jugar. De Mendoza tengo recuerdos más vívidos, pero, curiosamente, ninguno de amigos que vinieran a la casa. ¿Sería que los amigos de mis padres venían de noche, y que nosotros estábamos ya acostados y dormidos? Me acuerdo del gran comedor, y hasta de la araña que colgaba del techo. Pero no de gente. Sin embargo, ya en Buenos Aires tratamos a la hija del que había sido ministro de Gobierno en la intervención: para David y para mí era “el papá de Pelusita”. Tengo dudas sobre su nombre: ¿Mario Jurado, tal vez? Pelusita era de nuestra edad. Pero no los recuerdo ni a ella, ni a sus padres, de Mendoza.

De regreso en Buenos Aires, sí tengo recuerdos de amigos de nuestros padres, de parientes allí y en Monte (tíos, tías, primas, primos, de los dos lados; los dos abuelos varones: Viñas, de tupida barba blanca, que nos contaba historias de su Benadalid natal, y el “abuelito yeide”, de perilla). Amiguitos de la escuela, conocidos… Empleados domésticos, peones, guardaespaldas de papá.

De algunos, tengo recuerdos imborrables, más nítidos a medida que fui creciendo. Casi totalmente buenos, aunque después he aprendido que no todos eran demasiado buenas personas. De alguno, de uno sólo en realidad, una mezcla de buenos recuerdos y de otros francamente malos. Este es mi tío Antonio, el hermano menor de papá, personaje pintoresco, de vida tumultuosa, que nos hizo sufrir, sobre todo a mi hermano David.

Voy a presentarlo, reconstruyendo lo que sé de su historia, para contar después como nos torturó de niños.

Según me contaron, Antonio se fue de la casa paterna muy jovencito, retrocediendo y apuntando a su padre con un rifle, porque éste lo castigaba en demasía por su conducta. Desapareció en la ciudad de Buenos Aires, y apareció años después como estudiante de medicina. No sé de qué vivió; quizás sus hermanos mayores lo protegieron. Su desgracia fue vivir en un hotel que se incendió; esto me lo contó mi padre. Desde la vereda vio asomarse por una ventana alta a una madre con dos niños pequeños, y como los bomberos no llegaban, trató de abrir la puerta de cristales del hotel para subir a sacarlos. Pero la puerta se resistió a todos su esfuerzos (“Por el humo”, conjeturaba mi padre), así que rompió los vidrios a puñetazos, corrió por la escalera envuelta en llamas y humo con otras personas, y sacaron a la señora y a sus hijos. Final feliz. Aunque no tanto: al golpear los vidrios de la puerta, Antonio se cortó algunos tendones de la mano derecha; fue llevado al hospital, y operado, con morfina como anestésico. De resultas de la herida perdió el uso del pulgar y otro dedo de la mano; pero, aun peor, se hizo adicto a la morfina, que podía conseguir fácilmente como estudiante de medicina.

No sé porqué, viajó a Europa hacia 1912; y vivió en París durante la llamada Primera Guerra Mundial. Allí, colaboró en la formación del cuerpo de ambulancias militares francesas, y perteneció al círculo del alcalde de la ciudad y de Mata Hari, la famosa espía. Fue, según me dijeron, amante de la mujer del alcalde. Debía tener mucho éxito con las mujeres: era alto (uno con noventa), rubión, de pelo ensortijado y nariz griega. Volvió a la Argentina y fue jefe de Correos en Bariloche, donde casó con una hija del lugar, Matilde, muy buena moza; la conocí años después, y seguía siéndolo –he de confesar que fue uno de mis numerosos enamoramientos, sentimiento que después pasé –menos platónicamente –a la hija de ambos, Dominga.

Allí Antonio cometió su primer crimen: por una disputa en una partida de naipes, mató de un tiro al comisario del lugar. Mi padre lo encontró en la prisión de Usuahia, cuando fue juez en los territorios del sur. No sé cómo salió, y volvió a Buenos Aires. Tal vez la intervención de mi padre tuvo algo que ver. Adujeron defensa propia.

La enseñanza que sacó Antonio, y que me trasmitió, fue que era mejor usar revólver que pistola, pues en ésta había que remover el seguro antes de disparar. El usaba revólver. Volvió a Monte, al morir mi abuela Dominga, a recibir su parte de la herencia. No sé que otros bienes heredaría, pero una casita, en la que vivió por ese entonces, quedaba a una cuadra de la casona de los Viñas. La llamó “Chenque”, que en araucano quiere decir cementerio o lugar de enterramiento –supongo que con malicia.

En Monte cometió su segundo homicidio. Actuaba como juez de raya en una partida de bochas, y alguien, medio embriagado, se metió en la cancha y pateó el bochín. Antonio lo conminó a irse, el otro sacó su arma, y disparó tarde. Murió.

Lo hicieron pasar por loco, y yo lo conocí en el manicomio de Melchor Romero, adonde fuimos a visitarlo con mi padre. Salió y se hizo cargo del campo de mi padre. Allí fue donde realmente lo conocimos: por un lado, era cordial y agradable, sonriente, buena persona; pero por otro (quizás cuando estaba drogado) era cruelmente abusador con David, mi hermano, que era un niño de unos ocho años. Lo llamaba, y si no venía pronto, sacaba el revólver y disparaba unos tiros. Y cuando lo mandaba a la cama, después de comer, hacía lo mismo. Aun ahora, cierro los ojos y veo a mi pobre hermanito correr desesperado, con los brazos hacia atrás. Nunca me hizo nada semejante a mí. Pero, a cada rato me decía: “Si pudieras clavarme un cuchillo en la espalda, con qué gusto lo harías ¿eh?” Cometía otras crueldades: nos sentaba a la mesa con él, y nos obligaba a comer puchero, que no nos gustaba. Y, para colmo, a comer el tocino que le ponían.

Claro que aprendimos a defendernos: pasábamos el tocino disimuladamente al par de perros que se acostaban bajo la mesa. Y lo denunciamos a tía Elisa cuando vino al campo a pasar una temporada. Eso resultó efectivo: la tía nos sacó de allí y nos llevó con ella.

Sin embargo seguimos viendo a Antonio, en la ciudad de Buenos Aires, donde sólo mostraba su lado agradable. Nos sacaba a pasear, a comer helados, y nos llevó un par de veces al teatro. En una de ellas, actuaba un mago, que se especializaba en adivinar el pensamiento. Tío, que puso eso en duda, le habló en francés, y como el mago le preguntara quien era él, contestó: “El barón Viñas”. Nosotros le miramos y le dijimos en voz baja: “¡Pero si vos no sos barón!” Contestó, “¿Soy hembra acaso?”.

Hace poco, revolviendo papeles, apareció una de sus proclamas impresas, de cuando iba a vender fruta y verdura del campo al pueblo. Nos llevaba con él, en el coche a caballos, y algunas veces nos dejaba esperando mientras bajaba en el prostíbulo, adonde iba a regalar los productos que vendía. Éramos más grandes, y él se portaba agradablemente con nosotros. Nos reíamos mientras esperábamos, y le comentábamos después a los amigos que “nos hacia tener la vela”.

Murió de un ataque al corazón en el Chenque. Solo.

El yeide (abuelo, en idish), para David y para mí “abuelito yeide”, era un hombre delgado, de regular estatura, con plácidos ojos marrones y una perilla blanca. No hablaba bien el castellano: la frase que más recuerdo de él es: “Pelushka, Qui se rompe”, dirigida a mi travieso hermano, a quien llamaban “Peludo” por sobrenombre, no sé si por alusión a Yrigoyen o porqué.

Solía llevarnos al parque Rivadavia, como se llamaba entonces, pero que era parte de los restos de la antigua finca de los Lezica, y quedarse largas temporadas en el campo, acompañando a mamá. Era cariñoso, amable, bueno. Nunca lo vi enojado, nunca nos alzó la voz, y lograba que nos portáramos bien, lo que era casi milagroso.

Usaba bastón, una ligera vara de caña. Vivía todo el año en casa de mi tía María y mi tío Pablo –la primera, hermana mayor de mamá– donde ocupaba una de las muchas piezas que daban a un gran patio con macetones de flores. Iba los sábados a la sinagoga, de donde traía libros y folletos escritos en unos misteriosos signos, incomprensibles. Con los años, me daría cuenta de que eran letras en hebreo.

Su historia estaba marcada por la tragedia: había emigrado de Ucrania por los progroms de 1905 con su mujer y sus cuatro hijas. En esa ordalía, los cosacos habían asaltado su casa, habían matado a algunos parientes, y le habían cortado una oreja a su hermano mayor, que era un próspero comerciante. Según me contaron, tenía en Odesa una pequeña fábrica en la que se tejían gualdrapas de caballos.

Curiosamente: de niño, en Monte, soñé una noche que le meaba los pantalones. Me hice pis en la cama. Nunca analicé ese sueño, a pesar de mi largo psicoanálisis.

Todo lo que recuerdo del yeide me hace sonreír.

El otro abuelo, Antonio J. (por Jesús) Viñas Veneroso, era muy diferente: alto (medía un metro con noventa, según mi padre), con una gran barba blanca; hablaba un castellano de Andalucía –era de Benaladid, en la serranía de Ronda– de donde emigró muy joven, a los catorce años, siguiendo los pasos de su padre. Según conté antes se asen tó en Monte. La manzana donde estaba la casa era toda de él, y en la contigua, tenía un criadero de gallos de riña. Católico, partidario de la monarquía, (todo lo contrario de su padre, que había sido masón), había regalado los ropajes de Semana Santa de la Virgen Inmaculada de la Catedral de Buenos Aires.

A pesar de vivir en el mismo pueblo donde veraneábamos, lo tratamos muy poco: apenas algunas visitas. Sin embargo, durante éstas fue muy cariñoso. Nos contaba historias de su Benaladid natal: de cómo robaban frutas de los huertos, de cómo en una ocasión un burro le dio una patada en el pecho (nos mostraba, abriéndose la camisa: “Aquí; dolió bastante”), de cómo hizo a pie el camino hasta Cádiz para tomar allí un barco y llegar a América.

Según nos pareció al revisar las bibliotecas que había en un gran salón escritorio de su casa, cuando murió, no era muy letrado: había solo un Kempis que había sido de él, con anotaciones llenas de faltas de ortografía. En las bibliotecas había en cambio muchos libros que habían sido de doña Dominga Macció, su mujer, a la que no conocí: primeras ediciones completas de Pérez Galdós, recuerdo, y me parece que de la Pardo Bazán (de ésta no estoy seguro).

Contaba mi padre que conoció a su mujer porque tenía una línea de diligencias que llegaba a Monte. Entre los dos y sus parientes eran dueños de medio pueblo y de campos vecinos.

Releo, y creo que conté mal una parte de la historia: íbamos todos los años a Monte, y nunca lo tratamos, hasta que una vez…

Habíamos ido con papá al pueblo, los tres de a caballo. El en su alazán, nosotros en nuestros petisos. Debía correr el año 1932 (David tendría cinco años y yo siete). El destino era la panadería de Los Vascos, en la que debíamos comprar galletas y otras comidas. Pero al pasar, al tranco, por la herrería de un amigo y “correligionario” (como se decía) de papá, vimos venir por la calle una partida de vigilantes, encabezada por el comisario (Calderón se llamaba, conocido como “El orejano” –animal sin dueño). Nos cerraron el paso, y el comisario dijo, alzando la mano: “Perdón doctor, pero tengo órdenes de detenerlo”. Explico: en esos tiempos había habido una sublevación radical en la provincia de Entre Ríos contra la dictadura, y andaban deteniendo radicales.

Papá paró el alazán, y pareció pensar unos momentos. Se mesó la barba, y desmontó. “El arma”, dijo el comisario, y papá echó mano al cuchillo de plata que llevaba atravesado en la cintura, y se entregó. Comenzaron a caminar despacio.

Nosotros quedamos atrás, pasmados, cuando David me preguntó: “¿Qué le hacen a papá? ¿Adónde van?” Y yo barboté: “¡Son estos orejudos hijos de puta que se lo llevan!”, entre lágrimas y sorbiendo mocos. “¡Son estos orejudos de mierda!” (Así llamaban a los conservadores, por un famoso delincuente de la época). El comisario se volvió hacia mí, alzando la voz: “¡Cállese mi hijito!” No lo hubiera dicho: le clavé los talones al petiso y saqué un pequeño puñal con mango de asta que llevaba…

Y me le eché encima… Entre todos nos sujetaron a mí y al petiso. Luego nos llevaron a la comisaría. A mi padre a una celda. Y a nosotros nos dejaron sentados en un banco, pintado de negro, donde nos quedamos quietos, callados, rumiando nuestros pesares… Hasta que, de pronto, vimos al abuelo Viñas gesticulando y golpeando impaciente con su bastón de caña contra el escritorio del policía de guardia… Nos sacó, nos llevó a la casona, donde nos mimó y nos contó cuentos hasta que llegó mamá. Así comenzó la relación.

Tan diferente era del yeide que, como conté antes, tenía fácil el revólver. Además, según decires, era mujeriego: una anécdota que contaba mi padre lo confirmaría: en un carnaval se disfrazó con una gran bata negra, careta completa y peluca. Llegó a un baile, y en medio de todos los presentes, se abrió la bata… Una señora no pudo reprimir un grito: ¡Viñas!

Era ya viudo, para su disculpa.

Fui conociendo poco a poco a los amigos que llegaban a casa. Nerio Rojas, neurocirujano, hermano de Ricardo, el escritor, autor de la primera historia literaria argentina (que también vino algunas pocas veces); Alfredo Palacios, el político socialista; muchos de la Unión Cívica Radical, de la ciudad capital y de la provincia de Buenos Aires, de mediano renombre (Julián Sancerní Jiménez, Emir Mercader, Boati –no creo que ninguno de sus nombres estén registrados por la historia); algún dirigente de la UCR de provincias, como Vítolo… Algunos venían solos, otros con sus señoras. Sentados a la mesa del comedor, sus voces suenan todavía confusamente en mi memoria: chismes políticos, anécdotas del presidente Yrigoyen, de Alvear. Chistes amargos contra el general Uriburu, que encabezó el golpe contra Yrigoyen. Había uno que hacía referencia a un bicho algo maloliente que habitaba en el campo, al que llamaban Uriburu, y algo de sus parientes, no recuerdo bien qué. Algo de que un visitante extranjero, al presentarle varios funcionarios con su apellido, preguntaba si éste era un cargo oficial.

De sus esposas recuerdo muy poco: sólo de Olga, la de Mercader, una mujer alta, trigueña, de ojos azules, a quien papá le atribuía el éxito de la carrera de abogado de él (“como su secretaria”, aclaraba), que, entre otras cosas, le había enseñado a bañarse y a “vestirse como un dandy”. Era amable y cariñosa con nosotros. Nos daba seriamente la mano, en lugar de empeñarse en besarnos, como hacían las otras; lo que odiábamos.

En cambio, a los maridos los traté mucho a lo largo de los años, hasta que fui adulto. A Sancerní Jiménez, como caudillo de la Capital Federal, sobre todo cuando Perón hizo aprobar la ley de Circunscripciones Individuales, y mi padre fue candidato a diputado nacional. Yo dirigí su campaña, ayudado por amigos de la familia y míos, pues él no tenía ningún aparato político, Me voy a explicar un poco, pues dudo de que alguien entienda nada:

Según la ley vigente desde 1912, la Argentina estaba dividida en grandes circunscripciones, que comprendían cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, otorgando a cada una dos senadores y tantos diputados como correspondía a su población. Perón nunca ganó la Capital Federal como un todo, pero teniendo en cuenta los barrios ganaba en los de población mayoritariamente obrera. Nunca le correspondió ningún diputado, porque se votaba por la que se llamaba “lista completa”… Entonces hizo aprobar una ley que dividía las grandes circunscripciones por el número de diputados que les correspondía, y a cada división se asignó un representante. Mi padre fue designado por su partido (la Unión Cívica Radical ¿recuerdan?) como candidato por un barrio predominantemente obrero, donde tenía escasísimas posibilidades de hacer un buen papel. Hizo un papel mejor de lo esperado, pero perdió.

A raíz de eso, traté más, como dije, a Sancerní: yo sabía que lo habían designado para ese distrito a sabiendas de que era una nominación puramente formal, y le reproché que tratara así a un amigo. Recuerdo que me dirigió una mirada fría, y que me dijo: “Así es la política. Tu padre está decaído como dirigente… ya no vive don Hipólito. …” (por Yrigoyen, el ex presidente, del que mi padre había sido uno de los jóvenes allegados, junto con Arturo Jauretche y algunos pocos más).

De Jauretche, precisamente, es de quien tengo más recuerdos: se hizo peronista, lo cual no interrumpió la amistad con mi padre: dio trabajo a mi hermano David cuando fue presidente del Banco de la Provincia, y también lo echó junto con algunos otros activistas por la huelga que hicieron por reclamos salariales. Colaboré junto con él en la revista “El Popular” (independiente, no el órgano del Partido Comunista, que para ese entonces había dejado de salir). Y allí lo traté mucho, a pesar de la diferencia de edades. Los dos redactábamos columnas firmadas. A los dos o tres números, Zárate, el dueño de la revista, me invitó a tomar un café, y mantuvo conmigo una larga conversación sobre la necesidad de “aligerar” (así dijo) los artículos de la revista y en especial los de Jauretche, que le parecían un tanto “farragosos”, y con malos finales. Después de dar muchas vueltas, me preguntó si me animaba a corregirlos. Lo pensé, y le contesté que sí, pero con una condición: la de que también podría corregir ciertas expresiones sobre alianzas de clases que me parecían demasiado populistas. Me miró a los ojos, y me dijo sonriendo: “Adelante”. Así que cada semana corregía las galeras de “don Arturo”, como le decíamos. Nunca hubo una protesta. La revista no anduvo demasiado bien, y dejó de salir, no sin que Zárate le pidiera prestados unos miles de pesos a Jauretche, que no sé porqué accedió. Nunca supe si se los devolvió. Creo que no.

Pero he de decir que Jauretche era un hombre afable y respetuoso con los demás redactores, todos mucho más jóvenes que él. Y que en las comidas de camaradería se portaba como uno más, sin pretensiones, sin querer acaparar la atención, siguiendo y aceptando bromas.

A algunos otros, como a Alfredo Palacios, los conocí también bastante, con cierto regocijo por su carácter pintoresco. Recuerdo haber viajado a Montevideo con un equipo de fútbol (donde yo no ocupaba ningún puesto como jugador, sino como delegado de la federación universitaria a la que el equipo pertenecía), y que Palacios fue a recibirnos al puerto. Con su ropaje negro, su amplio sombrero de grandes alas y sus gestos teatrales, formaba parte del paisaje de recepción, pero sobresaliendo en él como un gran pino entre modestos árboles, En el comité uruguayo había algunas señoritas, y Palacios invitó a tres o cuatro de ellas y a mí a su coche, un amplio sedán negro. Apenas instalados, se dirigió al chofer y le dijo en tono ampuloso: Tenme el arma, Javier; se dio vuelta y comenzó a perorar –no hay otro modo de decirlo– con las jovencitas.

Después, ya en la pensión donde nos alojaron, las risas de éstas hacían temblar los vidrios de puertas y ventanas, mientras repetían en tono campanudo: “Tenme el arma, Javier”.

No sé si por desgracia o por suerte, me tocó ser testigo presencial de actitudes más bien ridículas de Palacios, pero eso no quiere decir que ignorara su amplia labor como rector de la Universidad de la Plata y como legislador. También su presencia en Montevideo obedecía a una actitud noble: estaba exiliado, perseguido por Perón. Pero había una diferencia: mientras conocía de su laborpor referencias, y aunque lo admiraba por su exilio, las posturas ridículas me sacudían como algo vivo, directo, y lo peor es que se multiplicaban. Cuando José Luis Romero fue rector de la Universidad de Buenos Aires, yo fui secretario general, y Palacios, que era miembro del Partido Socialista como Romero, lo visitaba con frecuencia. Y allí fui testigo de los actos más desopilantes: Dell’Oro Maini era ministro de Educación, y como buen militante católico, estaba al servicio de las ambiciones de la iglesia vaticana, que en ese entonces se centraban en la Argentina en obtener autorización para abrir una Universidad privada. Llamó a tal objetivo (con acierto) el derecho a las “universidades libres”, y se sucedían las manifestaciones de estudiantes católicos de secundaria al grito de ¡Libre! ¡Libre!. Dell’Oro pujaba en tal sentido, y tenía ya preparado el decreto. Se lo advertimos a Palacios, que posaba de ser su amigo. Y ¿qué creen que nos respondió?: ¡Si es verdad lo que ustedes dicen, se lo reclamaré con la punta de mi espada!.

Tiempo después, el secretario privado de Palacios me pidió que le prestara el automóvil del rector, aduciendo necesidades “perentorias”. Como me mostrara reticente y le pidiera más explicaciones, terminó contándome que lo necesitaba para un duelo (Por cuestiones de faldas, usted sabe). Y agregó que cuando Palacios era embajador en el Uruguay, le había tocado el culo a la mujer del agregado comercial, —Y entonces… ¡usted sabe!, concluyó. Me hizo tanta gracia que le presté el automóvil…

Voy a escribir ahora, sobre otro tipo de amistades de mis padres: una familia y amigos de ella a quienes conocí en su casa, poniéndola aparte porque había una relación más íntima, porque yo seguí tratándola por mi cuenta, y porque allí conocí algunos personajes de la historia argentina que se abrió con el golpe de junio de 1945, y referencias directas a los más importantes de ellos: Perón y Eva.

El gran departamento del barrio de Constitución olía, desde la puerta de entrada, a mujeres. No olía a hembras, no, sino a mujeres, limpias, bien bañadas, elegantes, perfumadas, con un olor no violento, no penetrante, suave, envolvente. Pero, decididamente, olía a mujeres. Tanto como imponían su presencia, discreta, manejada, pero, a su modo, imponente. Eso, a pesar de la existencia del dueño de casa, Emilio Dupuy Delome, empresario teatral, de buena planta, buen conversador, lleno de anécdotas pintorescas sobre la vida de las tablas (como se decía entonces), lo que incluía chismes sabrosos –como diría su mujer, Consuelo Moreno– sobre “esa mujer” en aquellos momentos en pleno ascenso, Eva Duarte, “esa chirusa” que había crecido desde ser una actriz desconocida hasta manejar “la mitad, al menos, de la política argentina” (éste es un apunte del propio Dupuy Delome).

Sí, la casa olía a mujeres, a pesar de que en las cenas y reuniones no abundaban (apenas Consuelo, su hermana Mercedes, las dos hijas –la gorda Consuelito y su hermana adolescente María Julia–, la eterna presencia, imperiosa, inocultable, de Belén Tesanos Pintos de Oliver –doña Belén para todos–, y la circunstancial de alguna amiga). Los hombres ocupaban el comedor, la sala, las sillas, los sillones, los rincones y pasillos, mientras hablaban, generalmente, de política. Muchos hombres: empresarios; estancieros como Tomás (Tomasito) Arana, el novio de Consuelito; coroneles como Sosa Molina, que festejaba descaradamente a María Julia; hombres de prensa; algún político.

Advertí ese olor desde la primera vez que fui, aun medio niño, pero la impresión se fue acentuando con el tiempo, cuando empecé a concurrir por mí mismo, atraído por María Julia. Mis padres habían conocido a la familia en el Círculo de la Prensa, una especie de mezcla de club social y deportivo para hombres, pero que tenía salones y comedor donde iban las mujeres, con hotel en Mar del Plata, en Playa Chica. Mi padre era socio vitalicio, título que, según creo, se daba a los fundadores, pero también eran socias Consuelo y Mercedes. Consuelo trabajaba en “La Prensa”, donde dirigía la página de entretenimientos y hacía las palabras cruzadas, y Mercedes era la famosa Dama Duende cuyos “chismes de sociedad” aparecían semanalmente en “Caras y caretas”. Tales profesiones indican que las Moreno, descendientes de Manuel, hermano de Mariano, el secretario de la Primera Junta, e hijas del perito, podían reivindicar su pertenencia a lo más granado de la supuesta aristocracia argentina pero que, lamentablemente, no tenían el dinero para darle lustre a sus blasones. Esas dos circunstancias explican la presencia de Tomás Arana, descendiente a su vez del ministro de Rosas, pero que tenía tierras con que avalar su abolengo… además de una gran barriga y voz algo atiplada.

Consuelo madre vestía permanentes trajes sastre, pero la Dama Duende era otro tipo de mujer: algo más vieja, era todo mohines y conservaba unos ojos espléndidos. Vestía con abundantes puntillas y tules, con blusas de mangas largas y cuellos altos, sólo de color violeta o rosa viejo. Femenina, demasiado femenina. En cambio su amiga del alma, doña Belén Tesanos Pintos de Oliver (mucho cuidado con omitir el doña, so pena de ser fulminado con una imperativa mirada) vestía trajes sastre negros, corbata y guantes de cuero, y se decía que había dilapidado una fortuna o dos comprando autos caros, dando fiestas e invitando a sus… amigas. Pues también se decía en voz baja que era lesbiana y que cuando invitaba al teatro o al cine a sus amantes compraba entradas en todos y daba a elegir. También apostaba en el hipódromo. Nunca supe realmente qué había entre ellas, pero mi padre sostenía que Mercedes y doña Belén eran viejas amantes, aunque con una “relación libre”.

Como nunca me gustaron las palabras cruzadas y aun menos los chismes de sociedad, sólo conocía de oídas las tareas de las Moreno mayores, pero, al parecer, la más exitosa era Mercedes, que contaba con un público fiel y extendido entre las mujeres de las capas medias, que enloquecían por saber qué vestidos llevaban en las fiestas las señoras del Barrio Norte, quién noviaba con quién y quiénes iban a los casamientos. Mis tías de Monte se encontraban entre ellas, y me preguntaban excitadas como era la Dama Duende. Con el tiempo, esos chismes fueron reemplazados en buena parte por los de la farándula, y “Caras y Caretas” desapareció, pero “El hogar” se mantuvo fiel con una línea parecida. También mis tías, según recuerdo, lo siguieron comprando, pero combinando sus lecturas con “Radiolandia” y otras revistas que se especializaban en estrellas y estrellitas.

Rastreando en mi memoria, en casa de las Moreno se hablaba mucho de política, pero sólo de la Argentina, de modo que no podría decir si simpatizaban con los Aliados o con el Eje, pero sospecho que eran más bien facistoides, al menos por los militares que visitaban la casa y por su odio contra Sarmiento, basado, según afirmaban, en conocimientos directos. Casi todos eran chismes personales: que le pegaba a su mujer Benita Martínez Pastoriza, que llegó a patearla en el vientre cuando estaba embarazada, que vivía de la renta de las fincas que ella tenía en Chile, que fue el responsable de los cuernos que ella le puso por engañarla con Aurelia Vélez Sárfield. Un único reproche político se mezclaba con esas intimidades: que era un oportunista por suprimir partes de sus libros cuando quiso presentarse como candidato a presidente y sus amigos así se lo aconsejaron. Sin embargo, estaban más cerca de la Unión Democrática, tal vez en su ala aristocratizante del conservadorismo, pues hablaban mal de Perón y pestes de Eva. De esta última decían que era una mala actriz, una puta, ignorante y zafia (este último calificativo era de doña Belén). Emilio Dupuy Delome, que le había dado empleo, contaba que se restregaba con los hombres, y que tenían la ropa interior zurcida. De Perón, que su primera mujer (una Tizón, señalaban con énfasis, para resaltar su origen aristocrático de la burguesía del interior), lo gritoneaba, lo obligaba a bañarse “antes de tocarla”, y lo hacía dejar las botas a la entrada de la casa y ponerse pantuflas “para que no ensuciara los pisos”. Se reían de su voz en los discursos, y decían abiertamente que tenía el pene de un niño. En fin, nada muy político tampoco. Chismes como los de la Dama Duende, más subidos de tono y más íntimos.

Todas las mujeres, no sólo las de la casa sino las visitas, tenían muchos rasgos en común: un tono especial al hablar, que las señalaba como miembros del clan del Barrio Norte, aunque el departamento estaba en el sur (cierto arrastre de las palabras, las “yes” muy fuertes); todas conservaban las buenas maneras ecuánimemente, de tal modo que podían decir palabrotas sin levantar la voz, lisamente, sin darles especial énfasis; todas se pintaban poco; todas intervenían en las conversaciones libremente, en igualdad de condiciones con los hombres; casi todas (doña Belén y alguna otra eran la excepción) debían trabajar o se habían casado con hombres de fortuna o buscaban novio entre ellos, aun “a costa de concesiones respecto a su clase”, como decía doña Belén con seriedad total, en alusión a Dupuy Delome. “Feliz Consuelito”, agregó algunas veces.

Además, estaban los tíos y tías: tres hermanas de parte de mamá (Ana, María y Elisa, por ese orden de edades, todas mayores que ella), y los de papá (María Antonia, María Soledad, María Isabel, Jorgelina, Armando, y Antonio –de quien ya conté). Y algunas tías segundas, por parte de papá, como las Martínez, hijas del general de ese apellido, y sus hijas e hijos (dos de las cuales, Susana y Enriqueta, tuvieron una gran relación con David y conmigo). Y la vasta progenie de primos y primas, con algunos que fueron verdaderos amigos, y aun lo siguen siendo. Mercedes (a la que llamábamos Araña), Lilia (su hermana, que aún vive). Chacho; su hermana, a la que decían La Gringa; Antonio (Toño, su hermano mayor); Carmen. Todos por parte de mi padre. Y Sara, Israel, Elisa y Clara, hijas de mis tías maternas. ¡Toda una tribu!

De dos estuve enamorado: de Clara, hija de mi tía Ana y de Aarón Miretzky –con un amor totalmente platónico, porque me llevaba diez años y yo era un niño. Y de Susana Martínez, no tan platónicamente. Fui a su casamiento, y al despedirnos me dio un beso en la boca. Después partió hacia la Patagonia con su marido, quien murió ahogado al darse vuelta el barquito en el que había salido a pescar. Ella volvió a Buenos Aires, a casa de sus padres.

La fui a ver, y después de conversar un rato, me preguntó, mirándome a los ojos: “¿Qué pensaste del beso que nos dimos?” Y bueno…

En casa de Ana, que vivía en Bahía Blanca, pasamos una temporada de vacaciones. Tenían una sastrería en la calle O’Higgins, según recuerdo. Fue poco después de morir mamá, y escribimos un diario a máquina, con un único ejemplar. Se lo enviábamos a papá, contándole qué hacíamos. Se llamaba “El tambor” (después, en el colegio secundario, editamos otro periódico, ya impreso en “rotaprint”, con dibujos y opiniones sobre la educación y comentarios políticos. Aclaro que no era del colegio, sino nuestro, y con algunas críticas sobre la dirección, que nos crearon varios conflictos). Volviendo a Ana: la sastrería que daba a la calle con grandes vidrieras, tenía detrás la casa familiar. Pero mis primas no estaban: se encontraban en la ciudad de Buenos Aires, viviendo en casa de parientes, porque estudiaban allí. Las conocimos después, de casualidad: habíamos ido a veranear a Mar del Plata con mi padre, y estábamos recorriendo la playa con él cuando una muchacha tendida en la arena me llamó la atención: era morena, de largo pelo y aun más largas piernas. Le dije a mi padre:” ¡Mirá que hermosura!”, o algo equivalente. Éste se dio vueltas, miró, y dijo: “Sí es tu prima Clara. Vamos a saludarla”. Así la conocí, y la fui a ver más tarde a su hotel, donde paraba con su hermana Elisa… Después, ¡ay!, después la seguí viendo en Buenos Aires, en su departamento en la calle Arenales. Hablábamos, algunas veces salimos a dar un paseo. Nunca me animé ni a tocarle la mano… Clara murió años después, de diabetes.

Mis tías María y Elisa fueron como madres sustitutas cuando murió mamá. María estaba casada con Pablo Zeid, un comerciante en artículos de cuero. Tenían una gran casa de un solo piso, de comedor y sala a la calle, con las habitaciones rodeando un patio con macetones. Con ellos vivía el yeide. Nos llevaron allí cuando murió mi madre, y pasábamos largas temporadas en su casa. Tenían dos hijos: Sara e Israel, bastante mayores que nosotros. Sara era el genio de la familia: doctora en química con medalla de oro. Se casó con el hijo mayor del dueño del bar “Los leones”, compañero de la facultad. Murió en el parto, junto con su hijito.

Su velorio es uno de los recuerdos más impresionantes de mi niñez: los llantos de las mujeres, convertidos en alaridos de mi tía María; la gente arremolinada a la puerta de su casa. Los llantos de las mujeres; los llantos...

Poco después Israel se casó y Pablo y María se mudaron a Córdoba. Nunca más los vimos.

Elisa estaba casada con un judío rumano, cuyo apellido era algo así como Swachzberg. No tenían hijos. Probablemente habían sido golpeados por la crisis del 30, pues él se había convertido en obrero. Trabajaba en bronce, y había hecho unos bustos pequeños de Yrigoyen y de Alem, que trataba de vender. Vivían varias familias en la casa, similar a la de mi tía María, y a pocas cuadras de ésta. Ocupaban allí un cuarto. Todo olía a pobreza. Elisa siguió velando por nosotros muchos años.

Elisa. Tía Elisa. Acompañó a mi madre cuando ésta se quedaba sola en la chacra, y allí sin duda aprendió a entendernos, a querernos, a sentir que éramos como los hijos que nunca tuvo. Y después que murió mamá, nos cobijó y cuidó, nos meció en sus brazos. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin ella, sin sus mimos y sus besos?

Era mucho más baja que nuestra madre, de cara un poco más larga, menos morena. Tía Elisa… Pero no vaya a creerse que era sólo eso: militaba fogosamente en el Socorro Rojo, ese brazo paralelo del Partido Comunista, y llegó a ser su secretaria. Eso le quitaba tiempo para nosotros. Nos enseñó a comer huevos quimbos, el postre más delicioso que jamás probé. Tía Elisa.

De los hermanos de mi padre, tratamos, además de a Antonio, sobre todo a las mujeres. María Antonia, casada con un médico, Santiago Rañó; Isabel, casada con Fernández Quiroga; y María Jorgelina, que quedó soltera.

Los Rañó, además de ser él médico de nuestra familia, tenían una chacra de unas sesenta o setenta hectáreas, pegada a la nuestra. Pero en tanto mi padre explotaba el campo (tenía animales: vacas, caballos; un gran gallinero; árboles frutales; cultivos), los Rañó tenían su campo como quinta de recreo, con lagos, con patos y grandes bosques de acacias, negras (espinudas) y blancas. David y yo íbamos a visitarlos atravesando los bosques, que fingíamos que eran gigantescos e impenetrables, misteriosos. La casa era un gran chalet, con amplios aleros, corredores hacia afuera, techos con torrecillas acabados en caperuzas.

Tuvieron dos hijas: recuerdo sólo sus sobrenombres, Cacha, que murió soltera; y Bibí, que casó con Enrique Petracchi; quien fue Procurador del Tesoro con Perón. Cacha era secretaria del director de La Prensa, diario antiperonista hasta que fue expropiado y ella renunció. Ignoro cómo compatibilizaba con Petracchi; tal vez éste no era peronista.

Los Rañó, y a través de ellos los Petracchi, heredaron la vieja casona de Monte. Aún es propiedad de un hijo de Bibí y Enrique, juez de la Corte Suprema –Enrique también él. Bibí daba conferencias sobre literatura. Nunca fui a ninguna; creo que sobre escritores españoles… Creo, pero no lo sé de cierto.

Mi tía María Antonia era todo un personaje. Quedó viuda, y fue a vivir a la casona de Monte. Allí la seguí tratando, pues era su preferido. Grandota, feona, fue la primera mujer a la que escuché proferir palabrotas. Me contó, por ejemplo, que su marido, Santiago, se había enamorado porque habían salido juntos a pasear a caballo, y que ella se cayó. Se rió un poco, y comentó: “Claro que no fue por lástima; es que yo no llevaba calzones…”. Y agregó: “Que buen culo debía tener yo, porque, imagínate, él era médico”.

Otro recuerdo:

Las abejas invadieron el espacio entre el cielorraso y el techo, e hicieron allí su colmena. La miel comenzó a gotear, y mi tía me lo comentó con el tono más serio del mundo: —Estas abejas de mierda podrían haber elegido otro lugar ¿no te parece? Vamos a tener que romper el techo, y ni siquiera vamos a poder comer miel, ¡carajo!.